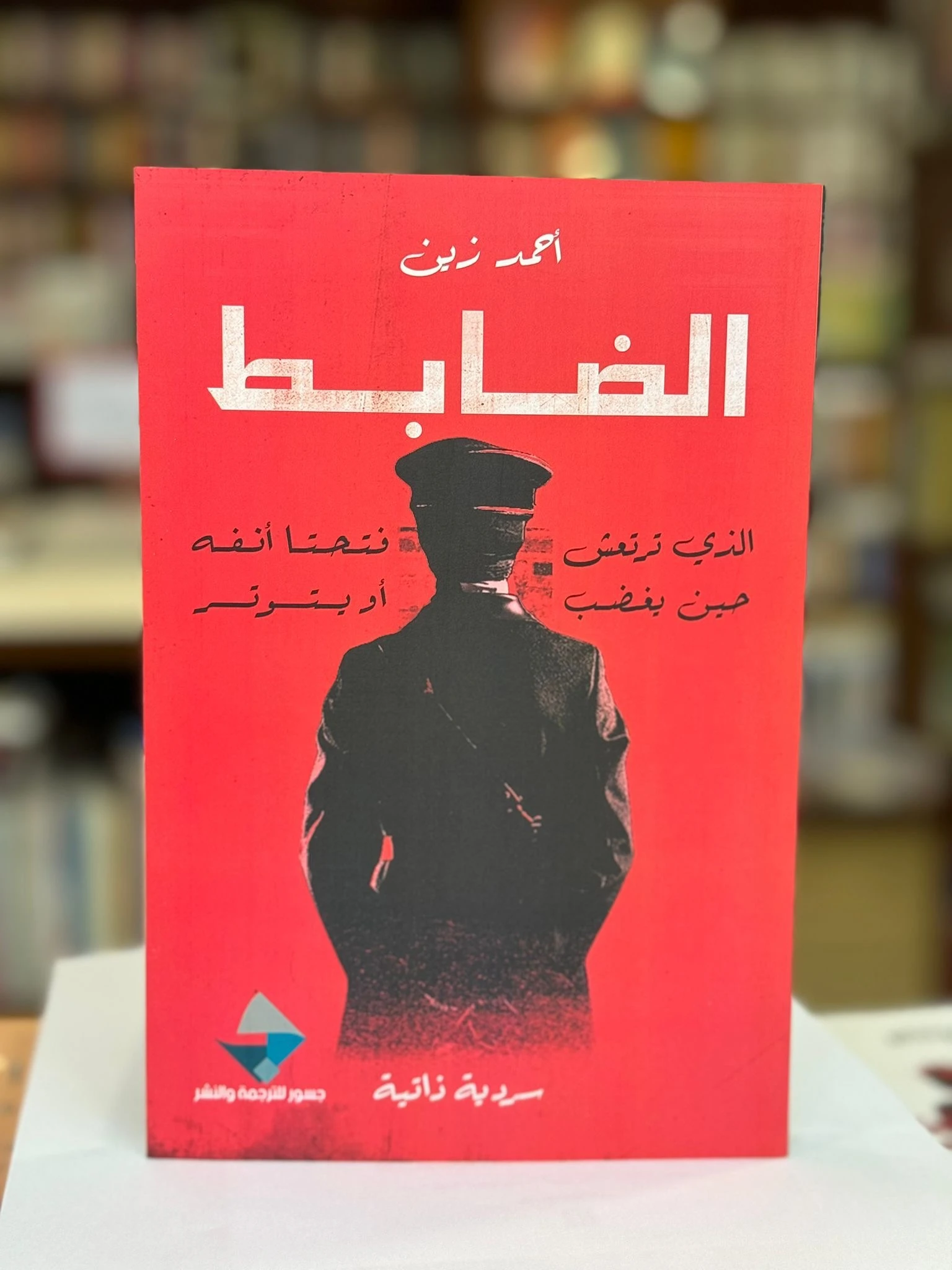

المصري البريطاني أحمد زين يصدر سرديته الذاتية تحت عنوان “الضابط “

صدر عن دار جسور للترجمة والنشر كتاب “الضابط الذي ترتعش فُتحتا أنفه حين يغضب أو يتوتر” للكاتب المصري البريطاني أحمد زين.

والكتاب الصادر في الـ26 من إبريل هو مزيج من أدب السِّيَر الذاتية والقصّ الأدبي، صنفه كاتبه تحت عبارة سردية ذاتية. ويحكي فيه الكاتب عبر زمنين منفصلين جزءًا من شبابه وطفولته عبر رابط سردي واحد هو علاقته بالسياسة.

كتاب يعكس ملامح المجتمع المصري والعربي

زمن الأحداث هو عام 1995 حين اعتقل وهو طالب في جامعة القاهرة، والزمن الماضي في طفولته إذ تفتّح وعيه بين أسرة لها ماضٍ سياسي، وكيف أثرت هذه النشأة على اهتمامه بالعمل العام، ثم دفع ضريبة هذا الاهتمام.

يتّسم أسلوب الكاتب في عمله باللغة المباشرة المختزلة والبعد عن محاولات الإبهار اللغوي، ويحفل الكتاب بالعديد من المشاهد من داخل السجون المصرية لمجموعة من الطلاب الجامعيين ويومياتهم في الزنازين.

كما يستعرض الكاتب من خلال نشأته عددًا من الأحداث والذكريات في عقد الثمانينيات والتسعينيات.

عنوان الكتاب الطويل نسبيًّا، ويسلط الضوء على الضابط الذي أمر باعتقال الطالب وزملائه، والذي كان له على مدى سنوات دور محوري في إرهابهم ومحاولة ثنيهم عن دورهم في العمل الطلابي.

ومع أن الكتاب تجربة شخصية في المجتمع المصري، فإن بعض القرّاء سيجد ارتباطًا بالكتاب؛ لكونه يعكس كثيرًا من الملامح السياسية والاجتماعية في حقبة الثمانينيات والتسعينيات، التي مرت بعالمنا العربي والتي تتشابه في كثير من بلدانه.

الكتاب هو الثاني لكاتبه بعد مجموعة قصصية صدرت قبل نحو عشرين عامًا تحت عنوان: الحرية إرادة.

والكاتب وهو صحفي مصري يعيش في بريطانيا منذ أكثر من عشر سنوات، درس اللغة العربية وآدابها في دار العلوم، ثم تابع الدراسات العليا في الفلسفة، وحصل على دبلوم النقد الفني من أكاديمية الفنون بالقاهرة، وفي مسيرته المهنية كتب وأنتج عددًا من الأفلام والمسلسلات الوثائقية والسينمائية.

مقتطفات من الكتاب

–1–

قال لي بكل تبرّم وملامحه تزداد حدة: لماذا تضع نفسك يا بني في عداء للدولة من بداية حياتك الجامعية؟ دعك من اتحاد الطلاب، والتفت لمستقبلك الذي يضيع… لم أفهم ما الذي حشر هذا الكلام الكبير في حديثنا، وكنت مستغرقًا في تفكير عميق، بأمرين: أولًا لماذا يصبغ الدكتور شعره باللون البني المائل للحمرة، والذي لا يكاد يخفي جذور الشعر البيضاء، كنت أرى هذا اللون سخيفًا، وثانيًا: في المهمة الثقيلة التي تنتظرني في الخارج للحديث مع ضباط أمن الجامعة للمرة الأولى.

–2–

حين سلمني للملاحقين كانوا يضربونني بينما يقتادونني بتعجل لسيارة الشرطة، كنت ما أزال أسمع طرقات قلبي.. بوضوح أكثر الآن.. لكنني كنت أسمع أزيزًا لا أدري مصدره تزامن مع ألم بالغ ورعشة في جسدي، كنت أصرخ:

– مالوش لازمة الضرب أنا جاي معاكم..

سمعت صوتي يخرج غريبًا متقطعًا، كأنه ليس صوتي، وبالفعل لم يكن كذلك، كان صوتي مهزوزًا متقطعًا… فهمت حينها أن الأزيز كان لصواعق الكهرباء المحمولة التي انهالت على جسدي من جموع الممسكين بي.

النظرة التي كانت في أعينهم فريدة، نظرة منتصر منتشٍ، كنت أفكر ببراءة غير لائقة، ما الذي يجعل وجوه هؤلاء الغرباء محمّلة بكل هذا الانتشاء حين ننكسر، ما الذي يجعل جباههم تتألق إذا داسوا جباهنا بنعالهم؟ لماذا يكرهوننا؟ وكيف لا ترفّ لهم عين حين يلحقون بنا الأذى؟ طوال الطريق نحو سيارة الشرطة كانت الأفكار تتوالى على رأسي: من سيبلغ أهلي بالأمر؟ كيف ستعاني أمي؟ وكيف سيتصرف أبي؟

–3–

قبل هذه الحكايات كنت أعرف صورة أبي كموظف كادح، مهموم بما اعتبره رأس ماله في الحياة واستثماره الوحيد: العائلة، لكن هأنذا أتعرف على أبي من جديد، يخفي خلف بساطته -ما رأيته وما زلت- بطلًا ومناضلًا وحكاية أسطورية.

هنا فهمت ذكرى من الطفولة لم أكن أفهمها جيدًا؛ لأن عمري وقتها كان أقل من الخامسة بقليل، حين اصطحبنا أبي لأول مرة للسينما؛ لمشاهدة فيلم لعادل إمام وعبد المنعم مدبولي، لكن توقعاتنا خابت جميعًا؛ لأنه لم يكن فيلمًا كوميديًّا، لكنه كان تراجيديا كاملة اسمها «إحنا بتوع الأتوبيس».. فهمت، بعد حكاية أخي لي عن تاريخ أبي، لماذا رأيت أبي للمرة الأولى والوحيدة في حياته يبكي، في مشهد تعذيب عبد المنعم مدبولي، وقد ربطوه من عنقه بحبل، وجرجره السجَّانون ككلب.

–4–

الصفعات التي لا تراها مرعبة أكثر من تلك التي تراها وتتوقعها، لا يمكن أن تحمي نفسك بيديك المقيدتين، ولا أن تميل رأسك حتى تخفف أثر الصفعات، دور الغمامة في التأثير عليَّ مخيف، الظلام يجعل كل شيء أكبر، الشرطي الذي وراءك تتحول أنفاسه اللزجة إلى فحيح مخيف، أصوات المحققين تكتسي بنبرة ميتافيزيقية كأنهم يعرفون كل شيء، صوت كوب الشاي وهو يوضع على المكتب يصير منذرًا بإيذاء بدني قادم، الحساسية لكل ما تسمع أو تحسه يتحرك تصبح أعلى، المخاوف تزداد.

الظلام يحيلهم وحوشًا، ينزع بشريتهم، يجعل صوتهم الأجش أكثر قسوة وبلادة… الظلام يلعب لصالحهم، يخفي عني الإرهاق البادي في أعينهم، التململ من أحدهم، ملامح وجه ساذجة وغبية، شاربًا غير منمق تحت أنف كبير يدعو للضحك، صلعة حادة… الضوء سيكشف أنهم بشر كغيرهم يمكن أن تحاورهم، أن تكسبهم، أن تلعب على إنسانيتهم، أو حتى أن تخدعهم، لكن في الظلام ما من سبيل… فهم يتحكمون في المشهد تمامًا.

–5–

رغم المصير المجهول، كنت سعيدًا بأننا في سيارة الترحيلات، كطفل صغير في نزهة مع أبيه، أقرأ لافتات المحلات: مطعم سمسمة، كلية الفنون التطبيقية، جامعة القاهرة، يلتهب حماس الزملاء عند مرورنا بالجامعة ترتفع صيحات الزملاء في السيارة بهتافات عن الحرية، ورفض الظلم، والإفراج عن مصر، بينما يبدو لنا كوبري الجامعة في الأفق، كان الطريق يكتظ بلوحات إعلانية ألبومات جديدة للطيفة، لعمرو دياب ومحمد منير، أفيش فيلم سارق الفرح، قاصد كريم بيومي، بسكوت الشمعدان زي ما بتحبه بيحبك كمان، تلفزيون تليمصر، مسرحية نشنت يا ناصح إخراج عبد المنعم مدبولي، شارع محمد علي شريهان وفؤاد المهندس، الجنزير لمحمد سلماوي، وصورة أشخاص لهم وجه قطة على لوحة ضخمة مضيئة وقد كتب عليها شيكولاتة جيرسي واكلة الجااااو.

وصلنا الآن إلى شارع النيل بالعجوزة، وأنا ما زلت أقرأ: «جرحوني وقفلوا الأجزخانات» لحسام حسني، «بتحب مين» لأنغام، «صديق» لحميد الشاعري، «ديدي» للشاب خالد، «تجيش نعيش» لعلي الحجار، سيمون «في حاجة كدة»، خالد عجاج «وحشتني»، «ولا تصدق» لأصالة، «أرض الشرق» هشام عباس، إيمان البحر درويش «يا وابور يا مولع»، باسكال مشعلاني «نظرة عيونك»، ذكرى «وحياتي عندك».

صعدت السيارة كوبري أكتوبر، تجاوزت ميدان التحرير ونزلت في شارع رمسيس، أذكر نفسي بكل شيء كأنني أخشى أن أنساه لاحقًا: هذه شجرة، هذه سيارة صفراء، هذا شاب يوصل الطعام للساهرين.. كانت السيارة تجري مسرعة، طرقات القاهرة الفارغة عقب منتصف الليل في الشتاء، توقع بعض الزملاء أننا ذاهبون إلى مصر الجديدة حيث مقر نيابة أمن الدولة العليا، تمنيت لو طال الطريق؛ لأنني على مدار ساعة تقريبًا استمتعت كثيرًا بكل لحظة فيها عبر لعبة التخيل.

لشراء الكتاب اضغط على الرابط هنا.

اقرأ أيضًا:

الرابط المختصر هنا ⬇