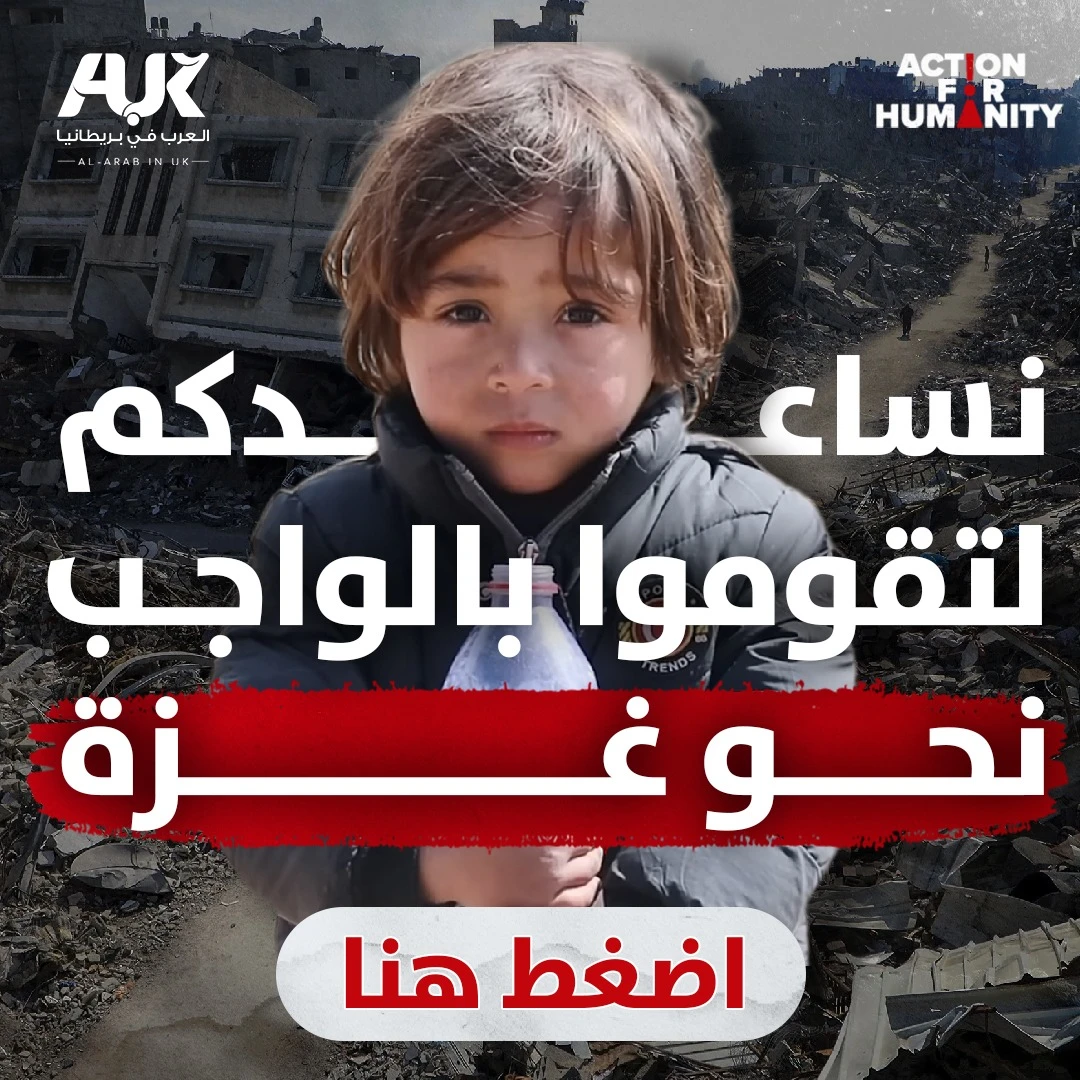

هل يكرر الغرب خدعة “أوسلو” عبر اعتراف بريطانيا الباهت بفلسطين؟

الاعتراف المتردد بدولة فلسطين من جانب بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا هذا الأسبوع لا يُعدّ سوى خدعة جديدة؛ إنها النسخة ذاتها من سياسة “الإبدال والخداع” التي عرقلت قيام دولة فلسطينية على مدى ثلاثة عقود. تخيّل لو أنّ هذه الدول الغربية الأربع اعترفت بفلسطين لا في أواخر 2025، حين تُمحى فلسطين عمليًا، بل في أواخر التسعينيات، في مرحلةٍ وُصفت ببناء الدولة الفلسطينية. عندئذٍ وُقّعت اتفاقات أوسلو برعاية غربية، وأُنشئت السلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات على أساس انسحابٍ إسرائيلي تدريجي من غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لتبدأ السلطة إدارة دولة فلسطينية ناشئة. وبإصرار إسرائيلي، تجنّبت اتفاقات أوسلو بعنايةٍ تحديد “الوجهة النهائية” لهذه العملية. ومع ذلك، ظلّ خطاب الساسة والإعلام الغربي يردّد الرسالة نفسها: الأمر يتّجه نحو دولةٍ فلسطينية تعيش بسلامٍ إلى جانب إسرائيل. وبالنظر إلى الوراء، يتضح لماذا لم يحدث ذلك حين كان يبدو – آنذاك – قابلًا للتحقق.

تقويض السلام: من “كيانٍ أدنى من الدولة” إلى الانقلاب على أوسلو

صرّح إسحاق رابين أمام الكنيست بأن رؤيته ليست دولةً بل “كيانٌ أدنى من الدولة”: سلطة محلية فلسطينية مُضخَّمة تعتمد بالكامل على الجار الأكبر، إسرائيل، في الأمن والاقتصاد. وبعد اغتيال رابين على يد متطرف يميني، جاء بنيامين نتنياهو إلى السلطة بتفويضٍ شعبي لوقف عملية أوسلو.

ناور مرارًا ونكص عن التزامات الانسحاب من الضفة الغربية وإخلاء المستوطنين المسلحين، بل شهدت إسرائيل في سنوات “صناعة السلام” أسرع وتيرة للاستعمار الاستيطاني. وفي عام 2001، كُشف نتنياهو سرًّا على الكاميرا وهو يشرح كيف قلب المعادلة: فرض “تفسيره الخاص” للاتفاقات للإبقاء على مساحاتٍ واسعة باعتبارها “مناطق أمنية”، ثم قال: “أوقفتُ تنفيذ أوسلو”. وحين سُئل عن ردّ الفعل الغربي، أجاب: “يمكن تحريك أمريكا وتوجيهها بسهولة في الاتجاه المطلوب”.

ميدانيًا، أعقبت موت أوسلو محاولاتٌ رئاسية أمريكية متتالية ازدادت إجحافًا بحق الفلسطينيين: فشلت قمم كامب ديفيد التي رعاها بيل كلينتون عام 2000 في انتزاع حتى “دولةٍ حدٍّ أدنى”. ثم جاء “خارطة الطريق” لجورج بوش الابن عام 2003 مثقلةً بـ14 “شرطًا” إسرائيليًا مستحيلًا، بينها استمرار التوسع الاستيطاني. وحين وصل باراك أوباما بخطابٍ كبير عن السلام، غرق مسعاه سريعًا برفض إسرائيل وقف الاستيطان. وفي 2020، قدّم دونالد ترامب “صفقة القرن” التي أعادت تسويق ضمّ أجزاء واسعة من الضفة على أنه “دولة فلسطينية”، وتداول فريقه مقترحًا بإغراء سكان غزة اقتصاديًا للانتقال إلى صحراء سيناء.

في الواقع، لم تُحفّز تلك العقود السلام بل حفزت مزيدًا من المقاومة الفلسطينية، وانتهت إلى اختراق حركة حماس من غزة ليومٍ واحد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وردّت إسرائيل بإبادةٍ جماعية في غزة، شارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن بوصفه شريكًا فاعلًا منذ اللحظة الأولى عبر إرسال القنابل وتأمين الغطاء الدبلوماسي، فيما مضت إسرائيل قُدمًا في ضمّ الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع. أحدثُ إسهامات ترامب ما طرحه تحت اسم “خطة ريفييرا غزة”، حيث تُزال من تبقّى من سكان القطاع ويُعاد بناؤه بأموالٍ خليجية كمنتجعٍ للأثرياء. وتفيد تقارير هذا الأسبوع بنسخةٍ مُخفّفة من الخطة قد توكل إلى توني بلير، المتهم بارتكاب جرائم حرب في غزو العراق، مهمة “حاكمٍ فعلي” لغزة المدمَّرة.

اعترافٌ بلا سيادة: دولةٌ مُفرَّغة بشروطٍ غربية

لماذا إذن خرجت عواصم غربية عن الخط الأمريكي واعترفت اليوم بدولة فلسطين بعد ثلاثة عقود من التواطؤ في محوها؟ لأن الكلفة الآن شبه معدومة. أعلن كير ستارمر الاعتراف بينما كان يسحب البساط من تحت خطوته عبر اشتراط طبيعة “الدولة” الفلسطينية: ليست دولةً ذات سيادة يقرر شعبُها مصيرَه، بل نسخة رابين ذاتها من “كيانٍ أدنى من الدولة”. شدّد على استبعاد حماس – حكومة غزة المنتخبة وإحدى الكتلتين الفلسطينيتين الرئيستين – من الحكم، وعلى أن “الدولة” لن تمتلك جيشًا يحميها من دولةٍ إبادةٍ مجاورة. وتكشف تقارير “التليغراف” أن ستارمر يمضي، حتى بعد الاعتراف الشكلي، إلى اشتراطاتٍ تُفرغ الإعلان: الدعوة إلى انتخاباتٍ فلسطينية لا تُجرى إلا بإذنٍ إسرائيلي لن يُعطى، “إصلاح” ما تصفه إسرائيل بـ”النزعة القومية” في المناهج الفلسطينية بينما تحفل مناهجها هي بالتحريض الإبادي، واشتراط عدم تعويض السلطة الفلسطينية لأي عائلةٍ لشخصٍ تصنّفه إسرائيل “إرهابيًا” – وهو تصنيفٌ يطاول فعليًا معظم من يُقتلون أو يُسجنون من الفلسطينيين. النتيجة: “الدولة” التي يعترف بها ستارمر هي نفس الكيان التابع الذي أُسيء استغلاله طيلة 30 عامًا. تلك كانت دومًا “رؤية” الغرب لحلّ الدولتين.

التواطؤ والالتفاف على القانون الدولي… وذريعة “غسل الأيدي”

الحقيقة الأعمق التي يُراد للتصفيق للاعتراف أن يحجبها هي أنه إذا لم يبقَ من الأرض الفلسطينية شيء – إذا سُويت غزة بالأرض وقُتل أو هُجِّر أهلها وأُلحِقت الضفة – فتصبح الدولة لاغية المعنى. لذلك يُسوّق الاعتراف بوصفه “رمزيًا” فحسب: توبيخٌ متأخرٌ لإسرائيل على عدم “اللعب بنزاهة”. إسرائيل وواشنطن تدركان أن لا شيء ملموسًا على المحك، لذا يُستخدم الاعتراف لخداع الرأي العام الغربي بأنه “فعلٌ ما” لصالح الفلسطينيين، بينما تواصل هذه الدول تسليح إسرائيل وتدريب جنودها وتقاسم المعلومات معها والتجارة والغطاء الدبلوماسي. لا يزال ستارمر يستقبل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بحرارة في داونينغ ستريت، وهو الذي قدّم في بداية المجزرة مرافعة “انعدام البراءة” حتى عن مليون طفل في غزة. لن يحسّن الاعتراف أوضاع الفلسطينيين، ولن يفرض تغييرًا على سلوك إسرائيل أو رعاتها؛ فالحياة ستستمر على منوالها نفسه.

هناك أيضًا سببٌ آخر يدفع بعض العواصم إلى رفع الصوت مع “الدولة الفلسطينية”: إنقاذ الذات. بخلاف واشنطن التي تُبدي ازدراءً سافرًا للقانون الدولي ومحاكمه، يخشى حلفاؤها الأوروبيون هشاشتهم القضائية. هؤلاء صادقوا على اتفاقية منع الإبادة ويخضعون لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ما يعرّض مسؤوليهم للملاحقة بتهمة التواطؤ في جرائم حرب. هذا الشهر لم يشهد فقط اعترافاتٍ متعددة بفلسطين، بل أيضًا حلول 18 سبتمبر/أيلول موعدًا حدّدته الجمعية العامة للأمم المتحدة للامتثال لحكم محكمة العدل الدولية القاضي بإنهاء “الوجود غير المشروع” الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

إسرائيل تُمعن في الاتجاه المعاكس: تدميرٌ وتطهيرٌ في غزة، واستعدادٌ لضمّ الضفة. وبمعزلٍ عن ملف الإبادة، يوجب القرار الأممي على الدول وقف نقل السلاح إلى إسرائيل وفرض عقوبات حتى إنهاء الاحتلال. تراهن لندن وغيرها على “طبخ الدفاتر” مستقبلًا بادعاء أنها لم تُدرِك الإبادة إلا بعدما شارفت على نهايتها – حين تصدر محكمة العدل حكمها بعد عامٍ أو عامين. لكنّ الادعاء ذاته لا يمرّ في موضوع الاحتلال: “لم نكن نعلم” لا تصلح هنا. تفكيك الاحتلال هو الوجه المقابل لقيام الدولة الفلسطينية؛ يسيران معًا، لا واحدٌ دون الآخر. ومع ذلك، تواصل هذه الدول تسليح إسرائيل والتجارة معها وتغطية احتلالها دبلوماسيًا.

قد يحمل الاعتراف المتحفظ بارقة أملٍ صغيرة من بوابة “النتائج غير المقصودة”: ربما يُرغم قادة الغرب على مناوراتٍ لغويةٍ وقانونيةٍ تُسقط أقنعتهم أمام جمهورهم، فتتصاعد الضغوط نحو تغييرٍ فعلي. على أيّ حال، تبدو عزلة إسرائيل المتفاقمة أمرًا شبه محتوم.

ومع ذلك، لا ينبغي تصديق ستارمر وماكرون وكارني وسواهم حرفيًا: لو كانت إقامة “دولةٍ قابلةٍ للحياة” هي الغاية حقًا، لفرض هؤلاء منذ الآن عقوباتٍ وعزلةً دبلوماسية على إسرائيل، ولأداروا ظهورهم لمسؤوليها بدل الترحيب بهم، ولتعهدوا بتنفيذ مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو بدل السماح له – كما فعلت فرنسا في يوليو/تموز – باستخدام أجوائها للذهاب إلى الولايات المتحدة. كان الأولى أيضًا الكفّ عن تجاهل الهجمات الإسرائيلية المتكررة على أساطيل الإغاثة إلى غزة في أعالي البحار، بل حماية مواطنيهم أسوةً بإسبانيا وإيطاليا على الأقل، والأفضل إنشاء أساطيل بحريةٍ لإيصال الغذاء إلى شعبٍ يتضور جوعًا. وكان يجب عقد مقارنةٍ مع روسيا وفرض حظرٍ تجاري على إسرائيل وإنهاء امتيازاتها الاقتصادية، على غرار أكثر من اثنتي عشرة حزمة عقوبات على موسكو بسبب حرب أوكرانيا. لكنّ الدعم لإسرائيل مستمرّ وهي تُكمل هدم ما تبقّى من مبانٍ في غزة، وتُجهز على السكان جوعًا وتهجيرًا.

لا تصدّقوا ما يقوله ستارمر والباقون. احتمال أن يُخفّف الاعتراف بالفلسطينيين من تواطؤ الغرب مع إسرائيل يساوي احتمال أن تكون أوسلو – التي احتفى بها أسلافهم – طريقًا إلى السلام قبل جيل. تُشير الدلائل بالعكس: كما منحت أوسلو ذريعةً لسحقٍ أشدّ، يمنح اعتراف اليوم ذريعةً جديدة للتصعيد بمباركة واشنطن. وقد أُغلق أصلًا المعبر الرئيسي بين الأردن والضفة، في خطوةٍ تشدد الخناق على ما يتدفق إلى غزة من إغاثة وتزيد عزل الضفة. ستارمر وماكرون وسواهما – وفق ميزان قانونٍ دولي فاعل – مسؤولون عن جرائم حرب، وكان ينبغي أن يمثلوا أمام العدالة. مناورتهم الحالية لا ينبغي أن تُعفيهم من المساءلة.

المصدر: ميدل إيست اي

إقرأ أيضا

الرابط المختصر هنا ⬇